케이크, 전선, 식탁보 그리고 주일학교

2025년 8월 24일, 여느 때와 다름없는 싱그러운 주일 아침입니다. 주일학교는 오후 1시 30분에 시작하지만, 선생님들은 12시 30분까지 교회로 발걸음을 옮기십니다. 저는 오늘 정확히 12시 30분에 버스를 탔습니다. 시간 약속을 철저히 지키는 모범적인 선생님이 되기에는 이미 글렀다는 생각이 머리를 스쳤습니다. 그러나 늦지 않으려고 버스에서 내릴 때 거의 달리기 선수처럼 뛰어가는 제 모습을 보며, ‘신앙은 때로 육체의 훈련과도 같다’라는 깨달음을 얻게 됩니다.

이제 8월의 정점입니다. 그런데 여름은 마치 놀리듯 잠깐 얼굴만 비추고 곧장 사라져버렸습니다. 덕분에 한낮인데도 쌀쌀한 공기를 마주합니다. 높고 푸른 하늘 아래, 햇빛을 한껏 받아 반짝이는 교회 건물이 오늘따라 조금 더 예뻐 보입니다. 건물이 달라진 것이 아니라, 아마도 제가 ‘많이 늦지는 않았다’는 자기 위안으로 눈까지 밝아진 탓일 것입니다. 인간은 이토록 쉽게 착시를 만듭니다.

12시 42분, 교회에 도착했습니다. 이 시간 교회는 고요합니다. 그러나 그 고요함 속에서 부지런한 선생님들은 이미 분주히 움직이고 계십니다. 교실을 준비하고 찬양 율동을 맞춰보는 모습은 다가오는 아이들과의 전투를 앞둔 군인의 예행연습처럼 보입니다. 사실 주일학교에서 율동은 단순한 몸짓이 아니라 일종의 능력입니다. 마치 대기업에 들어가기 위해 갖추어야 하는 스펙처럼, 주일학교 선생님에게는 율동이 곧 경쟁력이 됩니다.

저는 아직 그 능력이 부족합니다. 오른손과 왼손이 따로 놀고, 웃어야 할 타이밍에 표정이 굳어버리곤 합니다. 만약 주일학교에 인사팀이 존재한다면, 저는 아마 ‘율동 역량 미달’이라는 평가를 받고 탈락했을지도 모릅니다. 다행히도 교회는 회사가 아니고, 아이들은 채용심사위원이 아닙니다. 그래서 저는 오늘도 용케 살아남아 또다시 율동을 배웁니다.

스피커를 연결하고, 피아노를 맞추고, 이름 모를 장비들을 세팅하다 보면 주일학교는 차츰 깨어납니다. 그러나 전선은 왜 이리도 자주 꼬이는 것일까요. 한쪽을 풀면 다른 쪽이 매듭지고, 다시 풀면 또 다른 쪽이 얽힙니다. 저는 그 순간 문득 깨닫습니다. “아, 이것이 바로 人生이구나…” 아이들이 들어오기 전, 이미 우리는 전선을 매만지며 또 하나의 예배를 드리고 있는 셈입니다.

그렇게 선생님들이 전선과 씨름하며 인생을 성찰하는 동안, 주일학교 교실은 하나둘씩 채워지기 시작합니다. 삐걱거리는 문을 밀고 들어오는 아이들의 발걸음은, 마치 교회가 본격적으로 ‘호흡’을 시작하는 신호음 같습니다. 1시가 되었습니다. 이제 준비가 다 되었습니다.

아이들은 아직 오지 않았습니다. 그 짧은 틈을 놓치지 않고, 우리는 전도사님께서 준비해두신 케이크를 나눠 먹습니다. 치즈케이크였던 것 같습니다. 그러나 정확한 종류는 중요하지 않습니다. 입 안에 들어가는 순간, 이름은 사라지고 단맛만이 남기 때문이죠. 사실 이 순간은 작은 특권입니다. 아이들이 교실을 장악하기 전, 선생님들만이 누릴 수 있는 은밀한 휴식이지요.

화기애애한 분위기 속에서 우리는 주일학교 어린이들을 기다립니다. 그러나 가는 날이 장날이라고 했던가요. 오늘은 제가 주일학교를 시작한 이래 가장 적은 수의 친구들이 모였습니다. 방학의 마지막 주간이라 그런지, 아이들은 아직 집에서 케이크 같은 달콤한 방학의 끝맛을 핥아먹으며 시간을 보내고 있는 듯합니다.

하지만 아이들이 적다고 해서 예배가 줄어드는 법은 없습니다. 오히려 반대로, 아이가 적을수록 선생님들의 열정은 더 폭발합니다. 세 명의 아이들을 앞에 두고 선생님들이 열심히 합을 맞추어 율동을 추는 광경은… 거의 서커스에 가깝습니다. 아이들이 깔깔 웃으며 따라주면 더할 나위 없겠지만, 꼭 그렇게 흘러가지는 않습니다. 그래서 우리는 더욱 힘을 내어 점프하고 손발을 흔듭니다. 그 순간 주일학교에서 가장 즐거운 이는 아이들이 아니라 사실 우리 자신일지도 모르겠습니다.

격동적인 몸짓이 끝나면 선생님의 기도가 이어지고, 이윽고 전도사님의 설교 말씀이 시작됩니다. 아이들은 말씀을 들으며 잠시 집중하다가도 금세 서로를 툭툭 건드리곤 하지요. 그러나 오늘은 달랐습니다. 전도사님께서 갑자기 식탁보를 덮어쓰고 단숨에 룻으로 변신하셨기 때문입니다. 마치 뮤지컬을 보는 듯한 광경입니다.

식탁보를 덮어쓰고 룻으로 변신한 전도사님의 모습을 바라보며, 선생님들은 순식간에 감정에 휩쓸렸습니다. 누군가는 눈시울이 붉어졌고, 누군가는 주먹을 움켜쥐며 결심했습니다. 제 옆에 있던 선생님은 차마 떨어지는 눈물을 참지 못하는 듯 보였습니다. “그래, 우리도 저렇게 해야 한다.” 우리는 다시 한번 심장을 불태웠습니다.

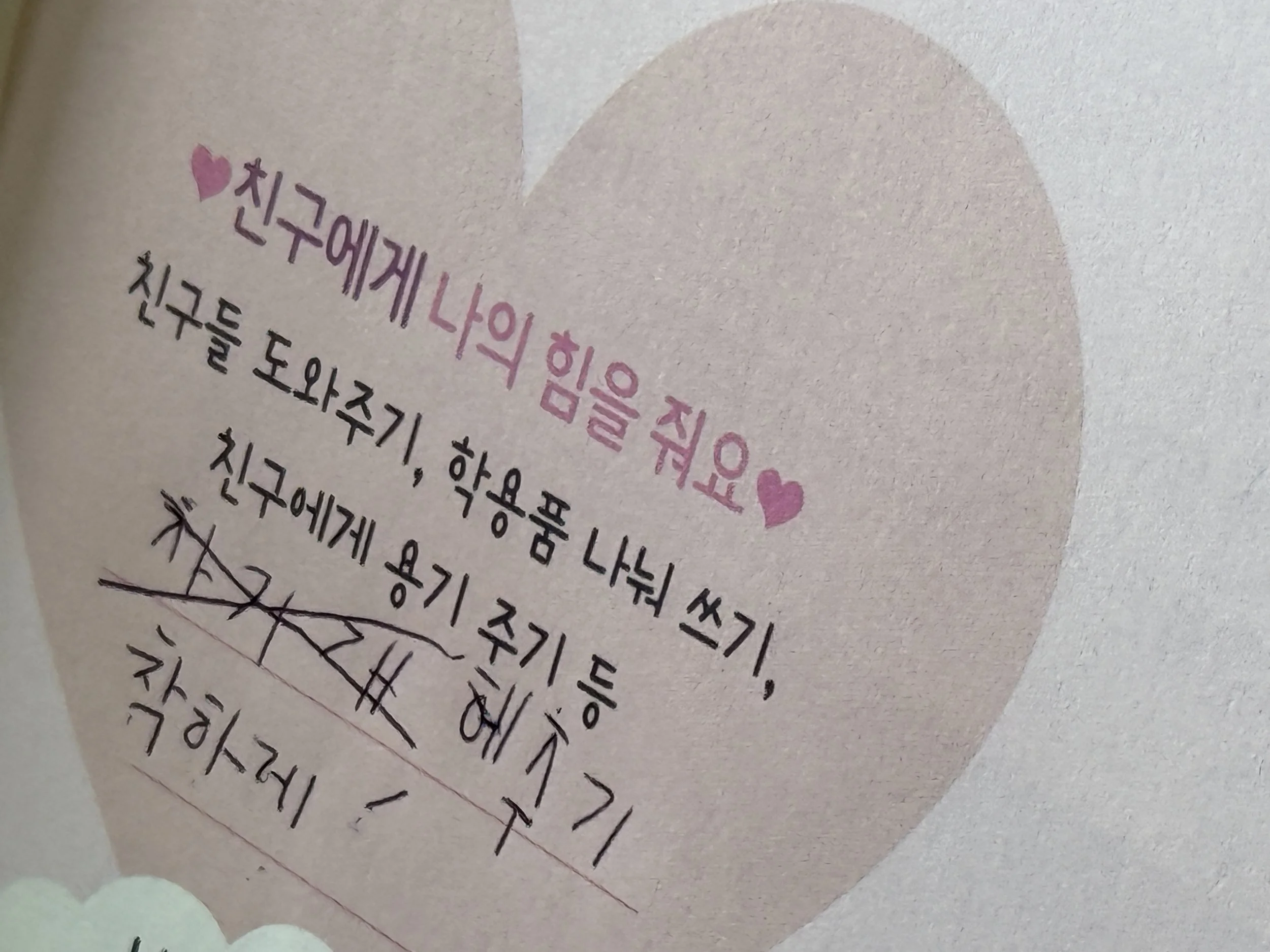

설교 말씀이 끝나면 우리는 곧장 공과 시간으로 들어갑니다. 공과는 그날의 설교 말씀을 바탕으로 진행되기에, 아이들과 함께 다시금 되새기며 성경 말씀을 조금 더 가까이 느낄 수 있습니다. 아직 한글을 완전히 익히지 못한 친구들을 도와주면서, 우리는 발걸음을 맞추어 함께 앞으로 나아갑니다.

아이들은 거짓말을 해도 어쩐지 진실하다는 생각을 합니다. 그래서 가끔은 전혀 예상치 못한 말 한마디에 제가 오히려 당혹스러워지곤 합니다. 그러나 그 당혹스러움 속에서, 우리는 아이들을 가르치는 것이 아니라 사실 함께 배우고 있음을 깨닫습니다.

주일학교란 무엇일까요. 아이들이 배우는 자리인 동시에, 어른들이 자신을 돌아보는 자리. 설탕 같은 순간과 소금 같은 시간이 뒤섞이는 자리. 그리고 때때로 식탁보 하나가 무대를 바꾸어 놓는 자리이기도 합니다.

주일학교란 무엇일까요? 정의하려는 순간 이미 늦어버린 곳입니다.

(주일학교 교사, 백민규)